版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。

作者:佚名 来源于:中华书画网

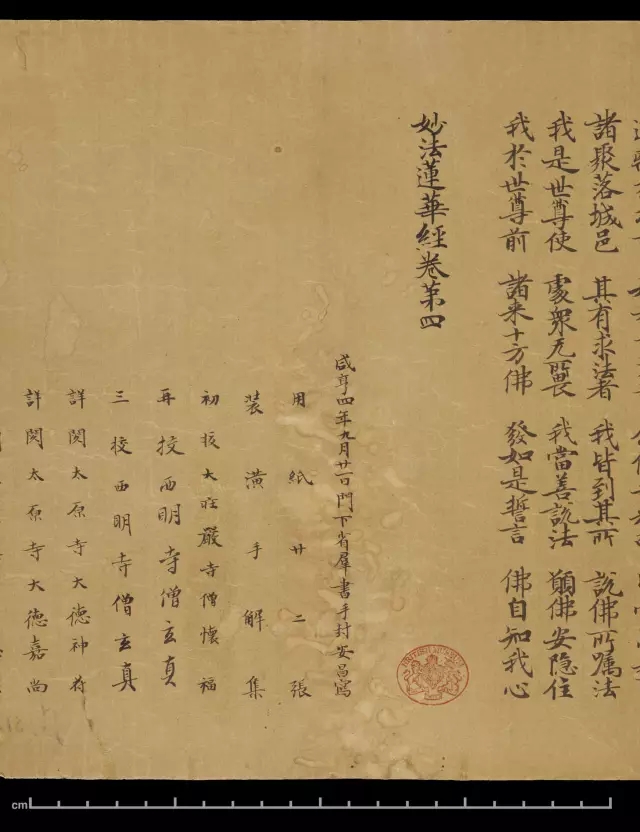

荣新江:敦煌景教文献写本的真与伪

上一篇: 从宋“三家山水”看重理法、重质趣、重写实风格之源头

下一篇: 古代艺术品的资产化,就是收获财富的时刻!

标签:

【相关文章】

版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。

Copyright ©cqwhw.cn Inc. All rights reserved. | 中国瓷器网(中国瓷器文化网) 版权所有