版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。

作者:佚名 来源于:中华书画网

文化是人类生活的反映,活动的记录,历史的积沉。砚文化是中国人在用砚、赏砚过程中所形成的一种生活现象,这种现象随着时空的转换而体现出不同的时代特征、地域风格和独特的民族样式。在历代绘画作品中,有很多生活场景描写,文人画之于文人生活、风俗画之于市井活动,在这些场景中,既可以看到古代各阶层用砚以及文人藏砚的基本形制,又可以找到历代砚之流行风格。寻找这些,是为了探寻各种形制古砚的存在环境和文化背景,从而认知古砚的历史文化价值。

在收藏古砚的过程中,我们面对不同形制、纹饰、大小的砚,却很少能确切知道这些古砚在古代的存在状态。换句话说,我们并不清楚古代帝王、官宦、文人、学生、商贾以及贩夫走卒用什么砚?凡此种种都能在古画中找到踪迹。

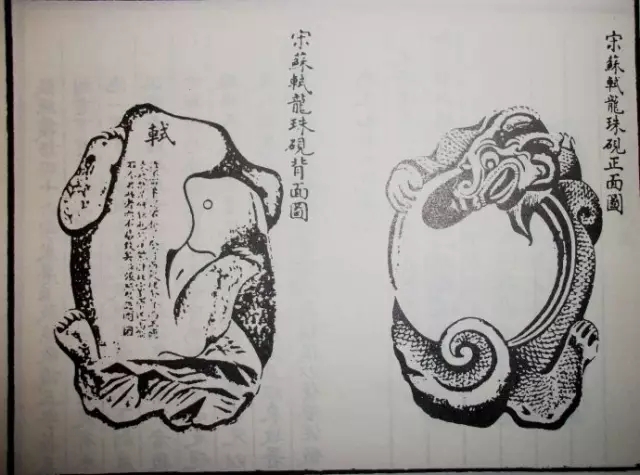

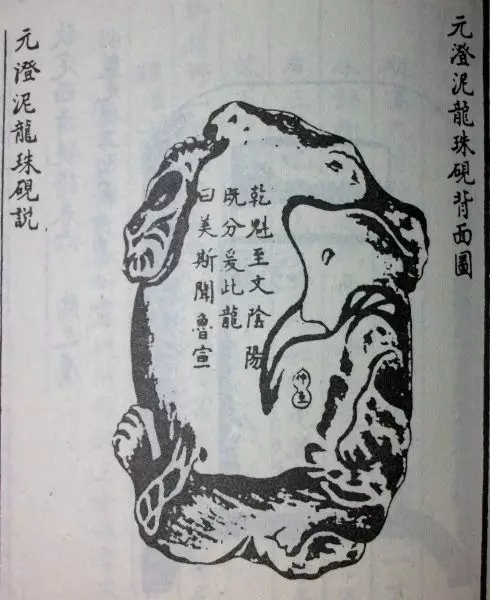

早在米芾《砚史》中已有以画鉴砚的先例。以往藏砚界鉴别古砚之依据,无非目之以形制、包浆,证之以铭刻、史籍,这种约定俗成鉴别方法有其合理性,但缺乏严谨的科学性。比较科学的鉴定方法需要标准器作为参考,目前古砚参照物无非馆藏品与出土品二种,然馆藏古砚虽然大多流传有序,但由于历代藏家本身的局限性,也存在伪品,不能全部作为砚之标准器。如今考古发达,出土之标准器,间或有之,可为鉴定之助。然出土砚以宋之前高古为多,明、清之砚,时代相近,形制延续,鉴别较难,历代绘画作品中常有砚出现,如画作不伪,画上之砚的形制也可以作为鉴砚断代的一种依据。

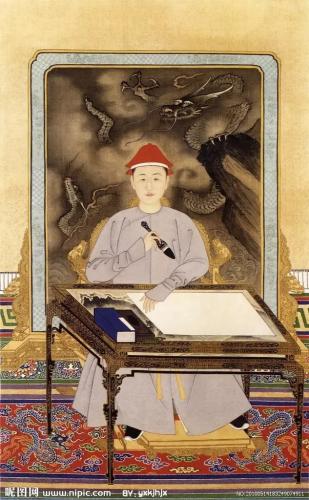

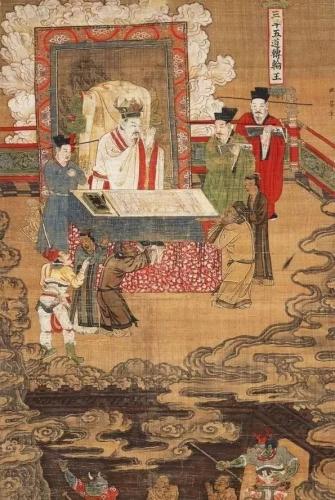

帝王用砚

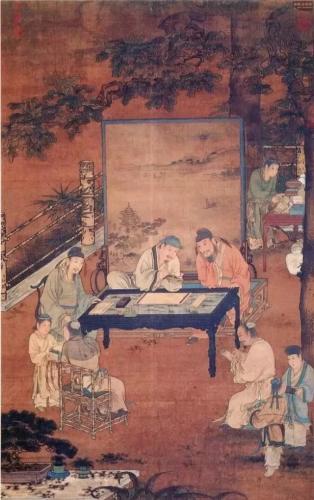

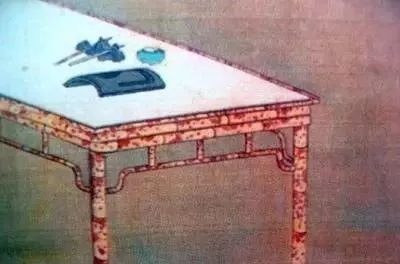

中国历史上曾经出现数位喜爱收藏的风雅帝王,其中以宋徽宗与清高宗最著名,二帝皆富藏弆,然要探究徽宗时代的文物则了无踪影,皆因靖康之难,徽、钦二帝及其宫藏尽为金人掳去,虽有数画传世,但难见古砚踪影,宣和文物大多已成浮云。有清康雍乾三代帝王皆重翰墨,乾隆时文修武偃,一派升平,一部《西清研谱》尽显皇家藏砚。然而,贵为九五之尊的帝王用什么砚呢?好在有宫廷画家记录了他们的文房生活一幕。

官宦用砚

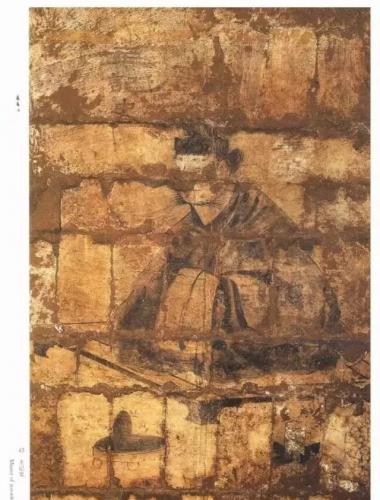

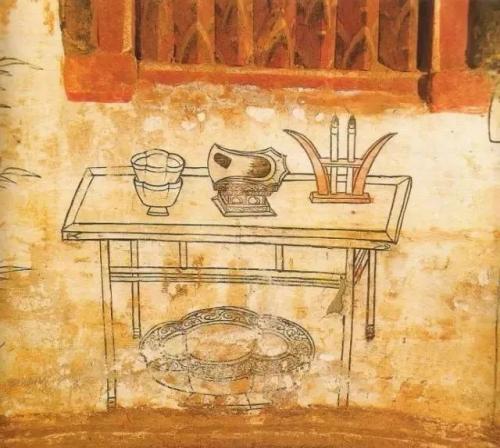

官宦公务用砚

东汉时流行的三足石砚,我们平时可以在各大博物馆见到,有的还有雕兽砚盖,雕工风格雄强。但不知当时是谁在用此类砚。河北望都东汉墓壁画中有二幅砚图,一为主簿所用,一为主记史所用,主簿、主记史均为各级主官属下的佐吏,在汉代,一般情况下官是行政领导、吏是办事人员。此图说明三足石砚是当时普遍的形制,高级官吏用砚可能稍精致些。在图中我们看到了二方形制几乎相同的三足砚,砚面均有研石(也可能是“螺子墨”),这也为东汉流行三足石砚提供了很好的佐证。

官宦生活用砚

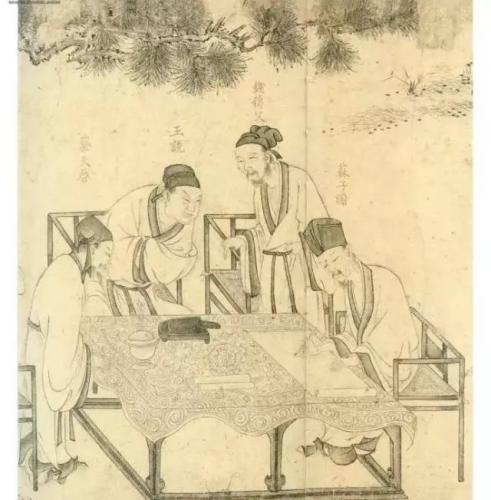

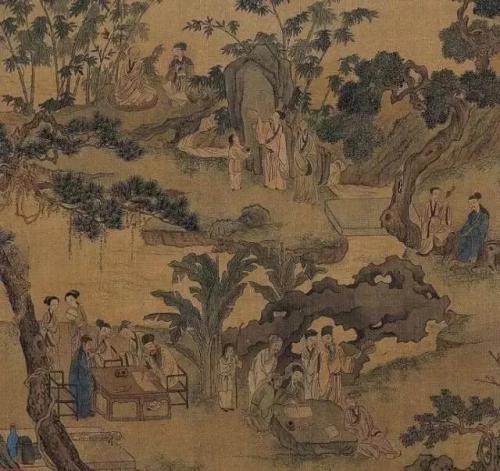

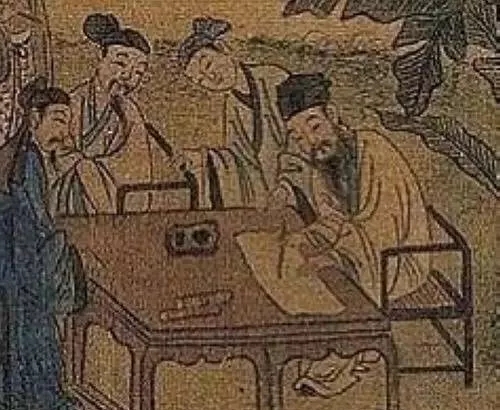

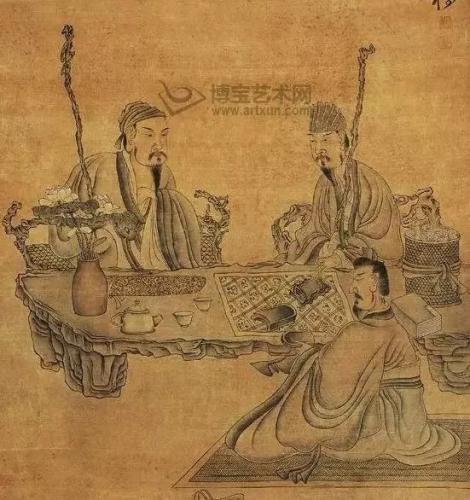

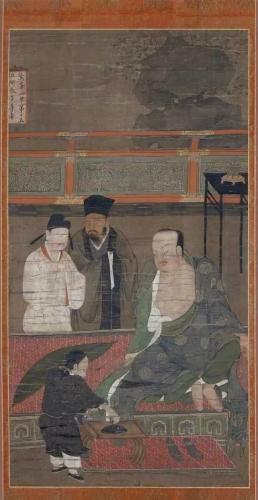

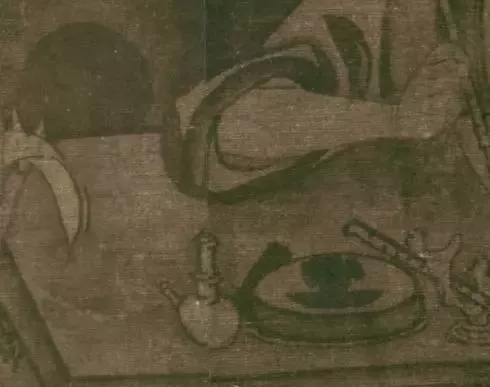

明佚名《五同會圖》卷,(北京故宫博物院藏)。此图描绘明中期弘治末年,礼部尚书吴宽、礼部侍郎李杰、南京都察院左佥都御史陈璚、吏部侍郎王鏊及太仆寺卿吴洪等5位苏州籍高官在北京的雅集活动。所谓“五同”,即同时、同乡、同朝、同道,因名之曰五同会。图中虽然二位官员身穿官服,但可以看出来,这是私人生活场景,官员身后左方一砚为椭圆形,开海棠池,显得圆润典雅。

文人用砚

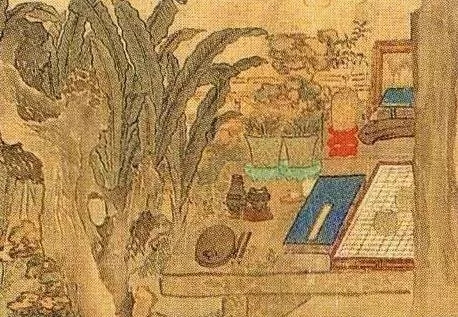

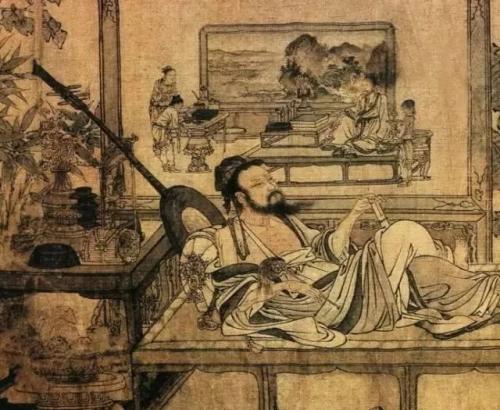

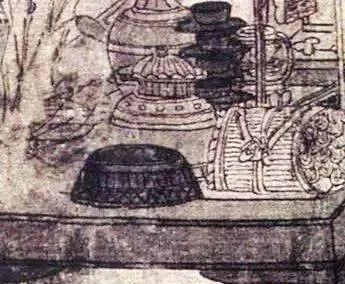

文人是离不开砚的,与之最亲,在平时的书写、绘画活动中深深的体会出砚与墨之质量对墨汁优劣的影响,故其用砚也肯定会对砚之材质的优越性加以充分考虑,与此同时,也会对砚之形制美具有独特的要求。砚材的优劣当然在画上无法反应,但砚的形制则可以在古画中找到。我们在历代文人题材绘画中,可以见到南北朝多足瓷砚、唐辟雍砚、宋抄手砚以及明清平底随形砚等不同形制的古砚。除个别情况外,文人所用之砚,大多有着规整的砚形,即便是随形砚都有着接近于几何图的外形(如圆、椭圆、方、长方、梯形等),在实用功能设计上,这些砚大多都留有较为宽阔的砚堂、深深的墨池。当然,由于砚在画上只作为背景陈设,故除极个别情况,一般画得比较简略,在这些古砚上也很难找到纹饰,但我们可以根据传世相似形制古砚上的纹饰来推测个大概。

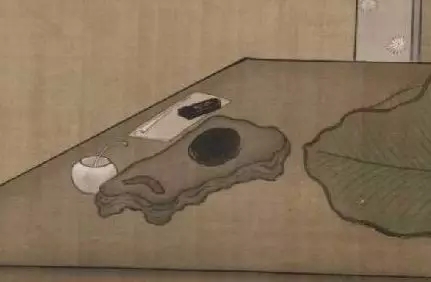

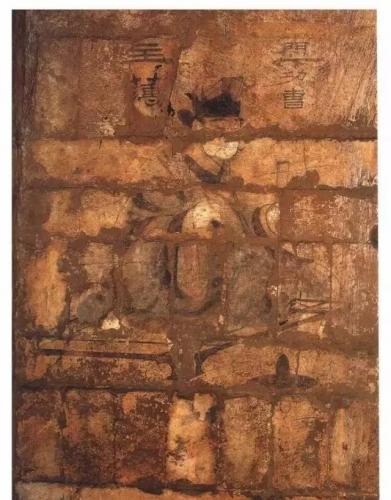

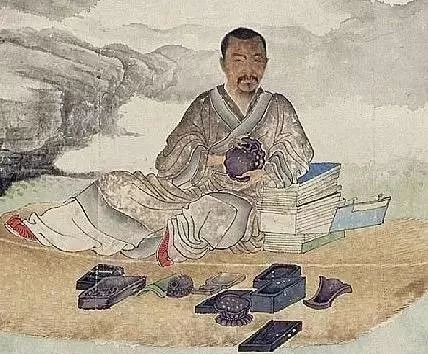

文人藏砚

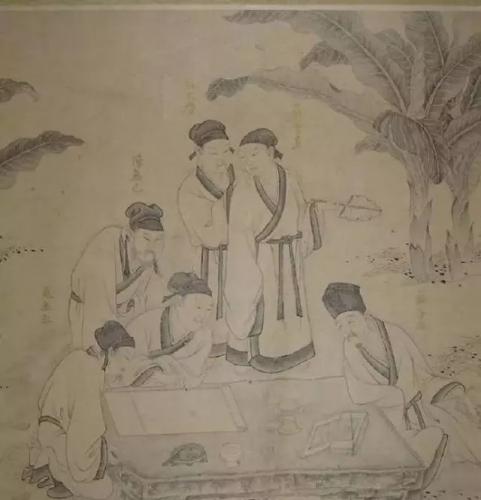

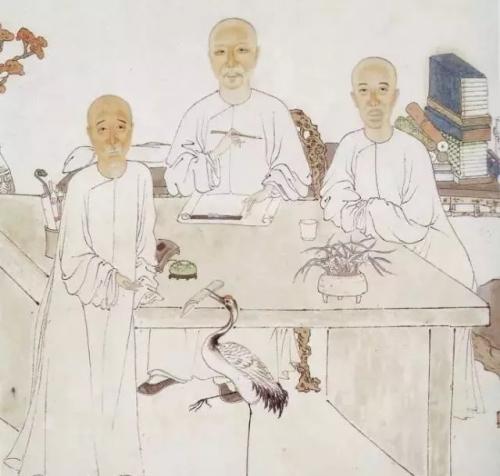

虽然文人藏砚滥觞于宋代,但考之古画,明代以前的画作较少反映,从中也反射出在明代以前,古砚收藏还是少数文人的嗜好。一直到明末,由于当时政治黑暗,文人把更多的热情投向生活,狂热的追求精神享受,随着交往日趋频繁,收藏之风于是大盛,商周鼎彝、魏晋书画、唐宋砚墨皆为案上陈设,室中秘藏。及至清中期,由于康、雍、乾三代的社会经济的发展,物质生活日益丰富,又因文字狱的压迫,使得文人避开政治,埋头书堆,拾起宋代金石学,转向对史籍的考证,学问的研究,追寻前贤古风。于是,古陶封泥、残砖断瓦均为书斋之珍,收藏活动推波助澜,兴盛不衰,古砚收藏也在其中。从明·陈洪绶《赏砚图》《隐居十六观图册》到清·禹之鼎、恽寿平所画《汪懋麟像》中可以见到古代文人到底收藏哪些砚。在图中我们可以看到,他们收藏的主要对象为古砚,从形制上说,抄手淌池、风字钟形、瓦样随形皆有,从材质上说,瓷石砖瓦,铜玉竹木均藏,收藏范围极广。这种收藏旨趣非仅仅为取用之便,更多的是为满足赏玩之需。

明·陈洪绶《赏砚图》

明·陈洪绶《隐居十六观图册》(台北故宫博物院藏)

清·禹之鼎 恽寿平《汪懋麟像》

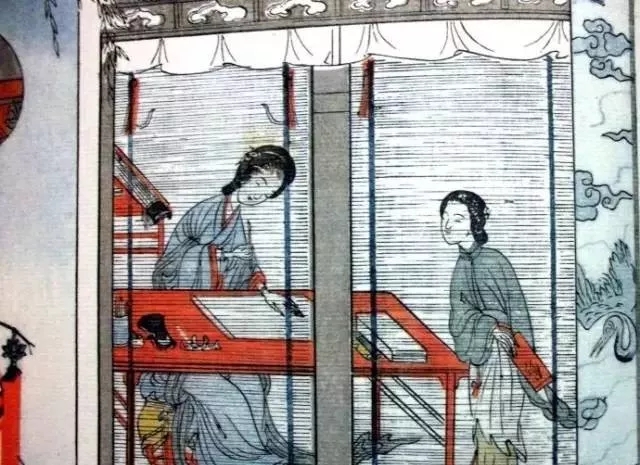

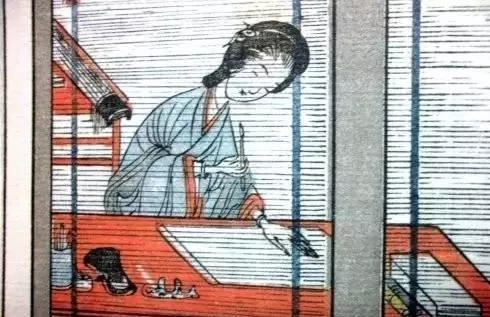

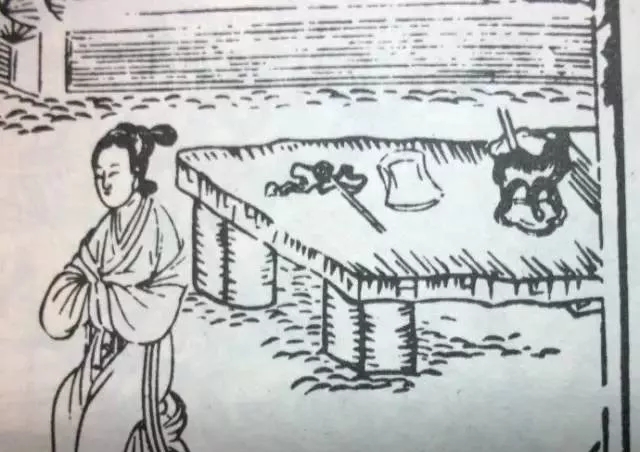

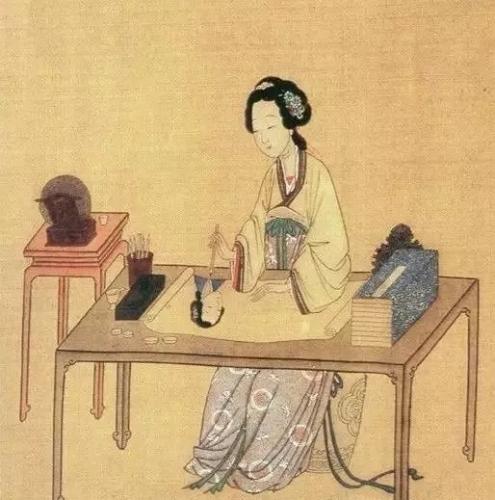

闺阁用砚

古代才女分二类,一类是才艺双全的风尘女子,另一类就是诗画皆能的大家闺秀。中国古代妇女大多数接受文化知识教育的机会不多,自唐代开始,在中上层知识分子家庭中才注重培养“才女”,在社会中,具有才情的风尘女子受到普遍欢迎。明清之际,这种趋势更加明显,故流传的闺中之砚也以明、清为多。

过去藏砚界常将体型较小、形制娟秀的砚称为眉砚或黛砚,认为是妇女闺中之物,名称起因于古代妇女常将其研黛画眉,近年大量出土的汉代“板研”为其滥觞,这些长方砂岩薄板上常常残留着颜料的痕迹,也有墨迹遗存。

虽然我们依据成说觉得妇女用砚较小,但从古画中我们可以看到,其实妇女用砚与男子几乎无异,形体大小皆有。

明·闵齐伋《绘刻西厢记彩图》之风字砚

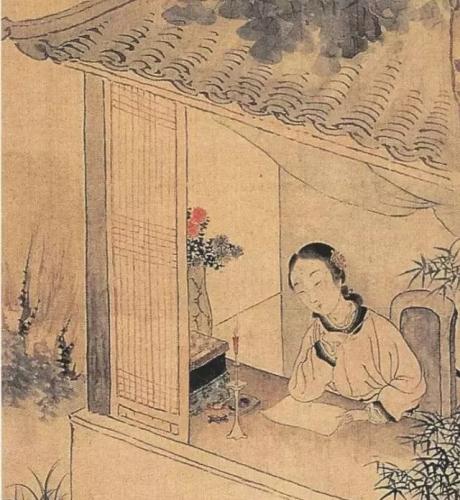

明·陈洪绶《红叶题诗图》上之圭形风字砚

明万历18年刊本《注解曹大家七诫》版画上之风字砚

明万历30年刊本《女范编》版画上之风字砚

明万历45年刊本《牡丹亭还魂记》版画上之风字砚

清·陈字《仕女图》(清华大学美术学院藏)上的秋叶形仿生砚

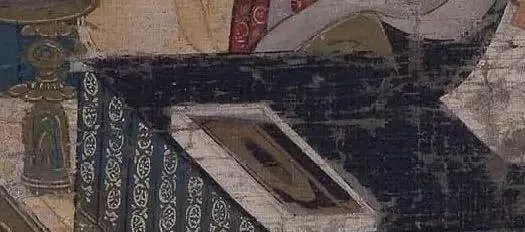

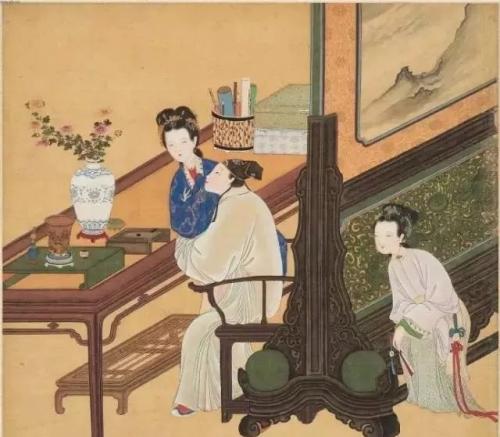

清·《雍亲王题书堂深居图屏》的松花砚

清·陈宇《仕女屏》上的风字砚

清·陈宇《仕女屏》上的另一种风字砚

清·《千秋绝艳图》隐约可以看到是一方宋式狭长形抄手砚

清·《千秋绝艳图》上随形砚

清·《千秋绝艳图》上风字砚

清·费丹旭《仕女图》上的小砚

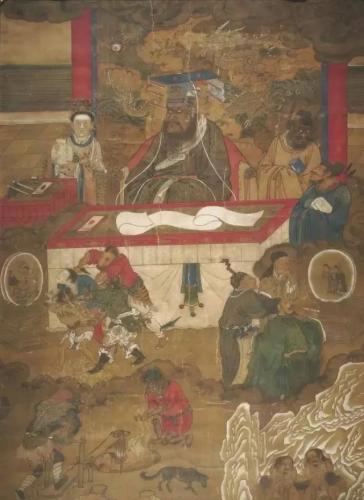

方外用砚

中国古代将释、道等宗教人士称为方外之人。在明清佛、道基本走向世俗化以前,这些宗教人士大多具有相当高的文化修养。佛教方面,《梁高僧传》、《唐续高僧传》、《宋高僧传》等著作中记录了大量高僧;道教也是如此,从六朝葛洪、陶弘景以至金、元时期南、北全真派诸真人(白玉蟾、王重阳、丘处机等),都有大量诗文作品传世。因此,在某种意义上说,这些方外之士都是文人,他们所用之砚与世俗文人没有多大区别。

但是,随着明清佛道二教的衰落,出现了大量世俗僧道人员,考其活动,或坐庙接受信众化缘施舍;或走街与人推命测字,或赴丧亲之家,做亡灵超度的水陆道场,这些活动中所用之砚不可能很精致,大多粗糙简陋,以实用为主。

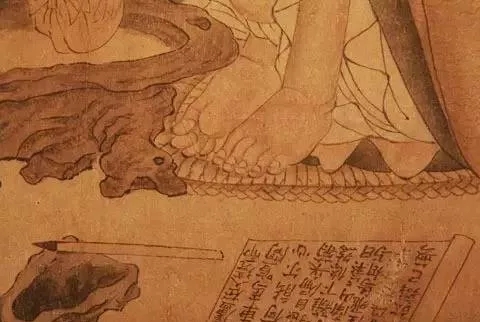

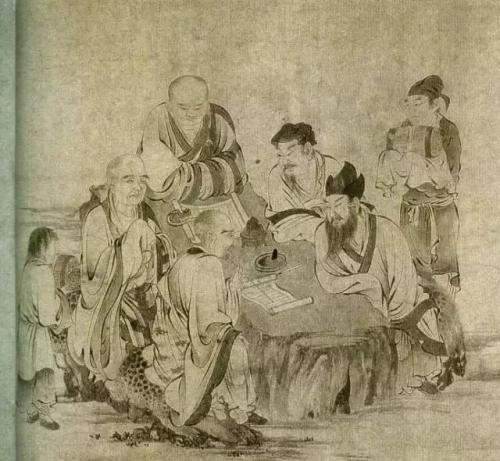

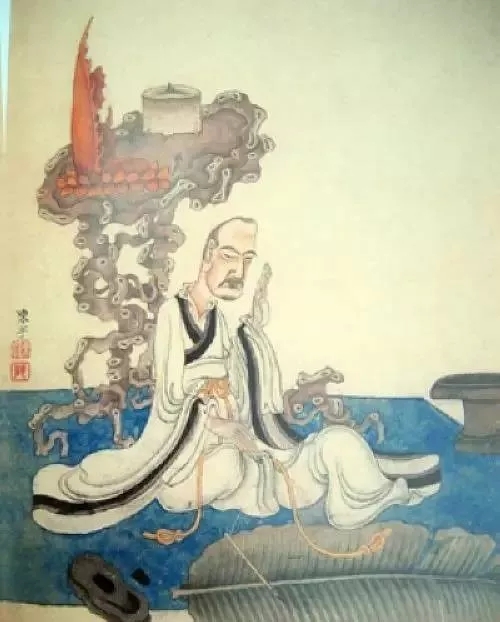

宋·陆信忠《十六罗汉图轴》上的圆形砚

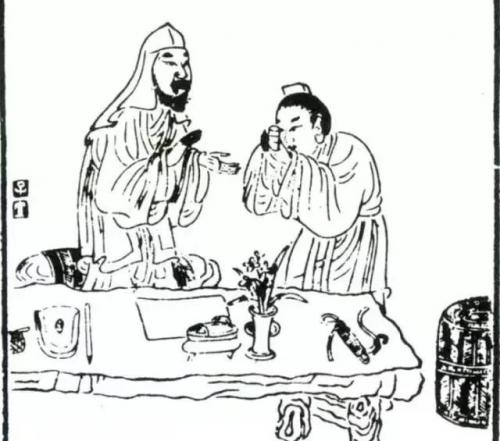

美国波士顿美术馆藏有(南宋)张思恭《猴侍水星神图》,画上的水星神属于道教神,图中猴捧之砚可以看出是一方典型的宋代抄手砚。

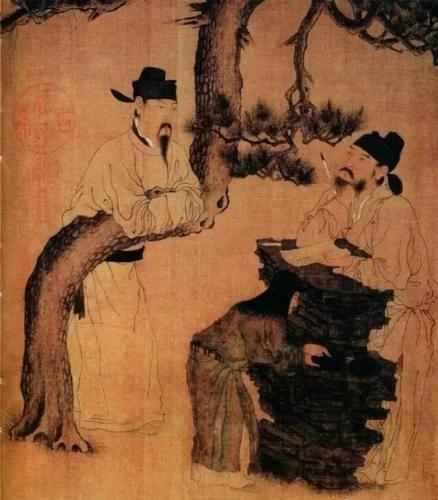

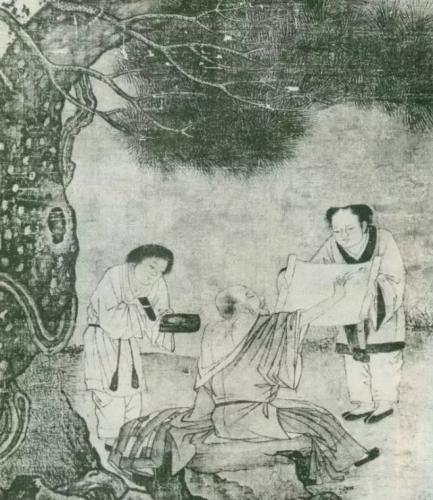

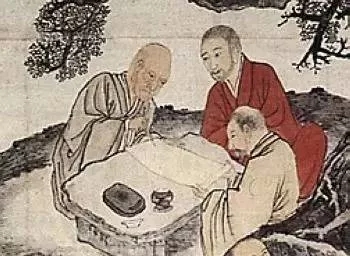

从台北故宫博物院藏宋·刘松年《醉僧图轴》中我们看到宋代随形砚。

宋·张激《白莲社图卷》(辽宁省博物馆藏)上的圆形砚

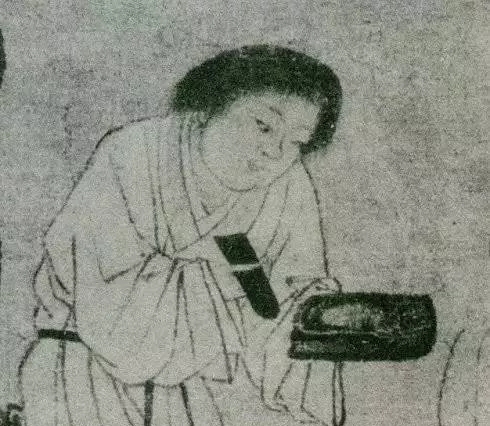

说起元代砚,大家可能都会和“形制粗犷”联系起来,然而下图中二位僧人所用之砚尽管形制不同,但都能看出并不“粗犷”,而是延续了宋代形制。

元·颜辉《十六罗汉图》中的月池圆形砚

元至元六年刊本《金刚般若波罗蜜经》之元代僧人用砚

明·丁云鹏、盛茂烨《五百罗汉图》之四(日本京都国立博物馆藏)上的随形砚

清·陈宇《人物故事图册》之一随形砚

明·仇英《清明上河图》世俗道士用砚

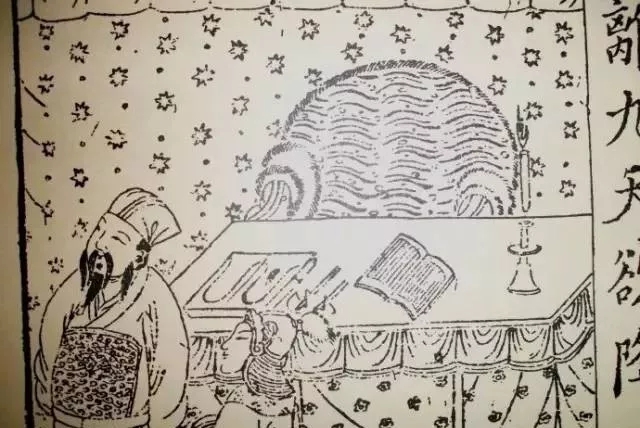

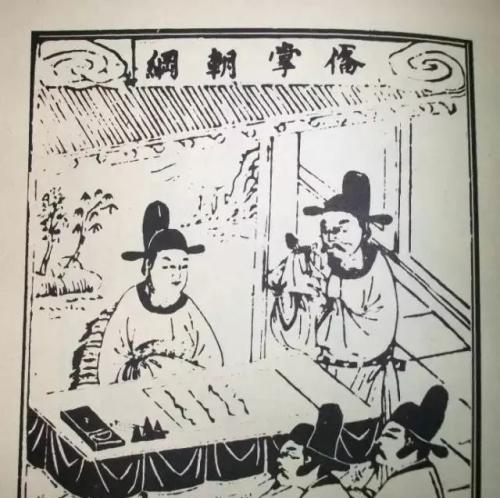

师生用砚

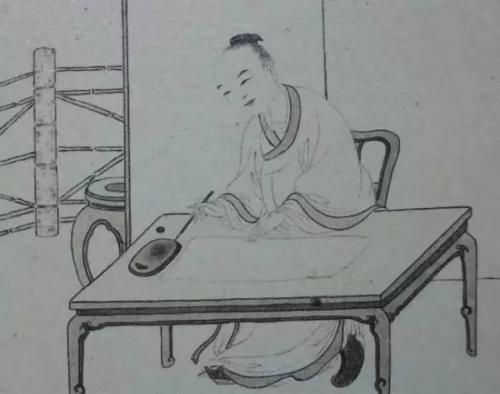

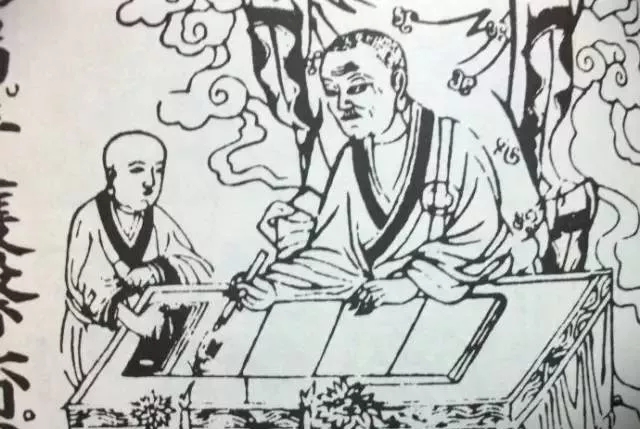

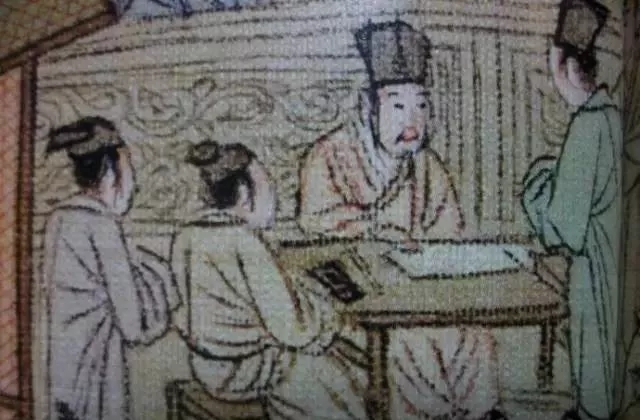

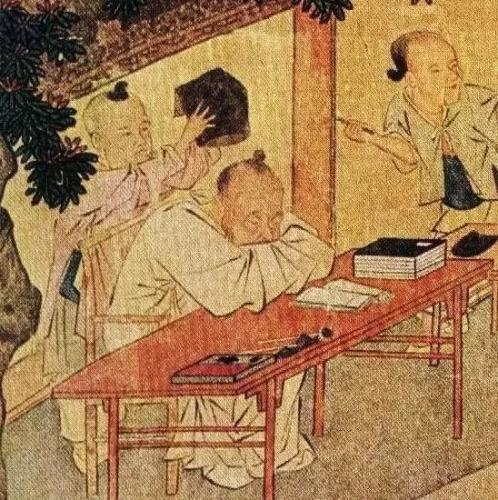

在古代,所谓学生是指未得功名之前的阶段,在考取生员(秀才)后,其身份已经变为“士”。故学生砚也仅指接受童蒙教育的学子所用之砚。学生砚由于需求量大而批量生产,在古砚实物中大家经常接触的是清末民初的学生砚,这些批量生产的砚大多以端石为砚料,长方平底,开腰圆形砚池,池边有花果纹饰,一般体型小而薄。而在古画中,我们可以看到另外几种学生砚,形制也比较简单。同时可以看到私塾先生的用砚,塾师用砚体型要大些,一白一黑,一朱一墨。磨墨之砚当然取材广泛,而研朱之砚则大多取汉白玉、大理石等,高级点的则取白端为砚。

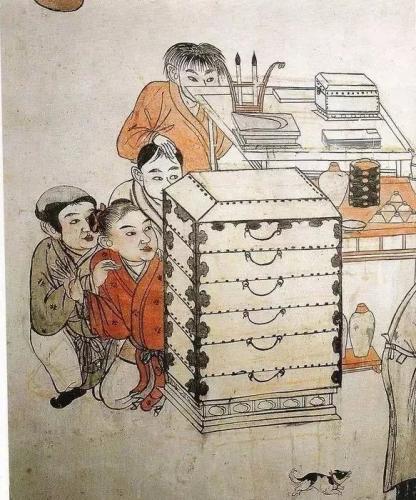

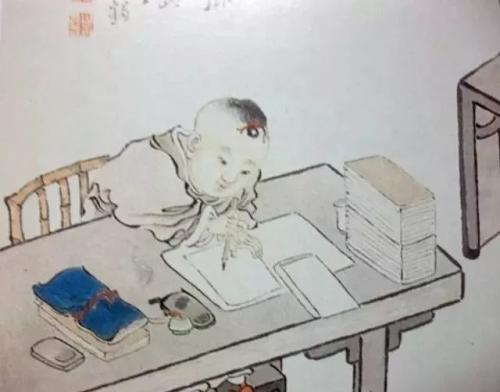

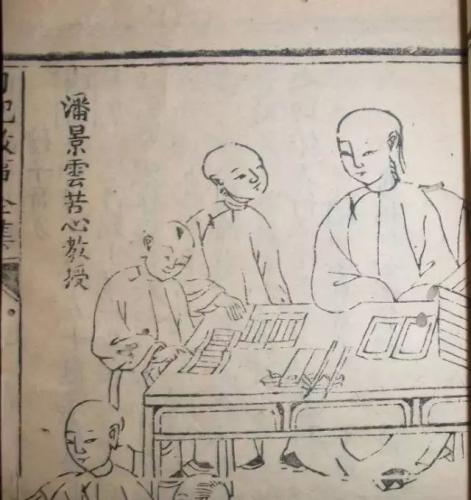

明佚名(旧传戴进)《太平乐事》册(国立故宫博物院)中塾师用的风字砚

明·仇英《村童闹学图》上的老师用砚

明·仇英《村童闹学图》上的学生用砚

清·沙馥《书馆童戏图轴》上的老师用砚

清·沙馥《书馆童戏图轴》上的学生用砚

清·光绪壬午刊本《绘图日记故事》中老师所用双履砚

贩夫走卒用砚

砚作为中国古代唯一的书写用具之一,全社会各阶层皆用。那么生活在社会底层的人所用又是何砚呢?在平时的古砚收藏中,我们肯定会把粗陋之砚归于这个阶层用砚,但只是猜想。没错,情况确实是这样的,我们可以在明清画作中隐约看到。

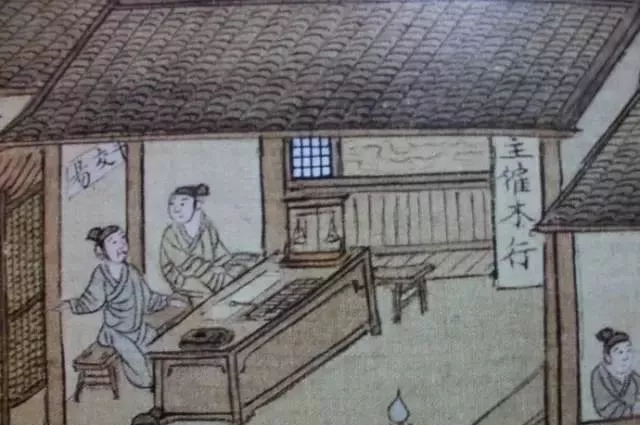

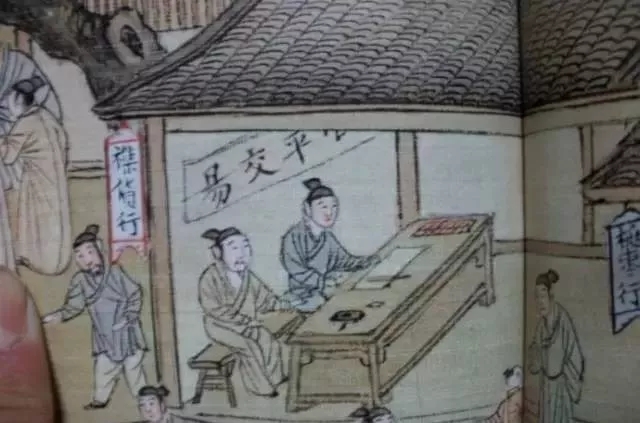

仇英《清明上河图》沿街店铺中“木行”所用砚

仇英《清明上河图》沿街店铺中“杂货行”所用砚

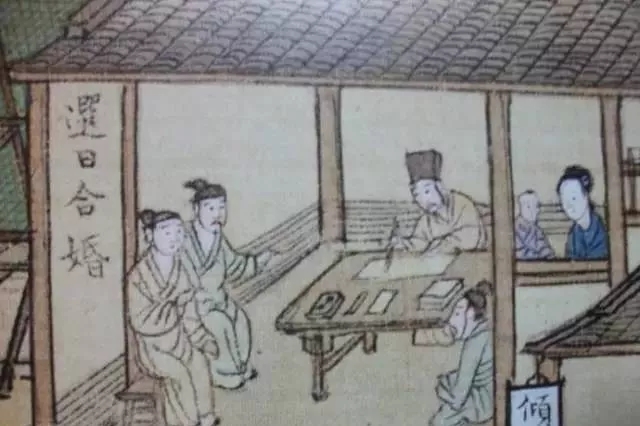

仇英《清明上河图》沿街店铺中“择吉合婚”算命先生所用砚

仇英《清明上河图》沿街店铺中“命相”算命先生所用砚

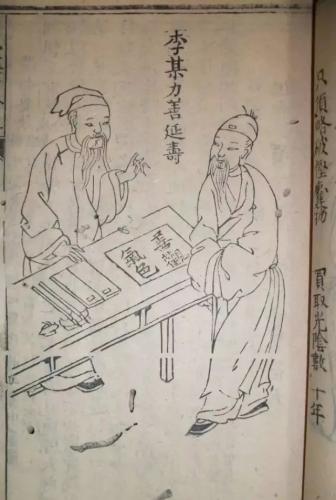

清光绪壬午刊本《绘图日记故事》“相面”先生用双履砚

在参考这些古画的同时,我们也必须认识到,绘画作品所反映的古砚有其局限性:一、中国古画分写意、工笔两种风格,二者在描绘实物外形上是有区别的,前者简略,后者详细;作为画作水平,二者难分轩轾;而要考证古代名物制度,则工笔画的参考系数大点。二、中国古画除考古发掘出土的壁画以及少数纸绢本画外,传世古画中,历代临摹作品较多,后代临摹前代的名画不绝如缕,然这些作品一般皆有所本,所绘古人生活场景,也不至过分失真,如著名的《北齐杨子华校书图》,传本当为宋人所临摹,然画上人物衣冠,家俱陈设,无一非北朝之品,起到了传真的作用,其画相对于原作是仿品,而若考证前代名物制度却仍然可以作为依据。当然,有一部分作品可能会打上临摹者所处时代的烙印,当细辨之。

上一篇: “中国”二字,最早出自这件国宝!

下一篇: 被拆掉的著名古建筑,每座都很惋惜!

标签:

【相关文章】

版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。

Copyright ©cqwhw.cn Inc. All rights reserved. | 中国瓷器网(中国瓷器文化网) 版权所有