版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。

作者:佚名 来源于:中华书画网

冯远:“中国画”需要开放的胸襟

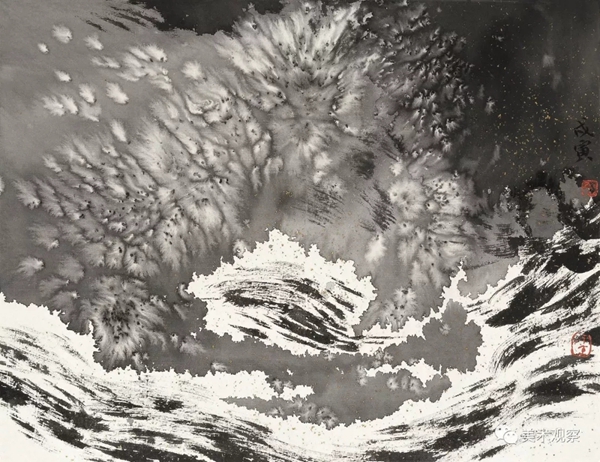

冯远 抽象水墨系列·未盈 纸本水墨 32×43厘米 1998

上一篇: 思考|资中筠:中文底子不好的中国人, 思想不会深刻

下一篇: 谢稚柳、陈佩秋艺术论

标签:

【相关文章】

版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。

Copyright ©cqwhw.cn Inc. All rights reserved. | 中国瓷器网(中国瓷器文化网) 版权所有