版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。

作者:佚名 来源于:中华书画网

程章灿:读《金石录》小识

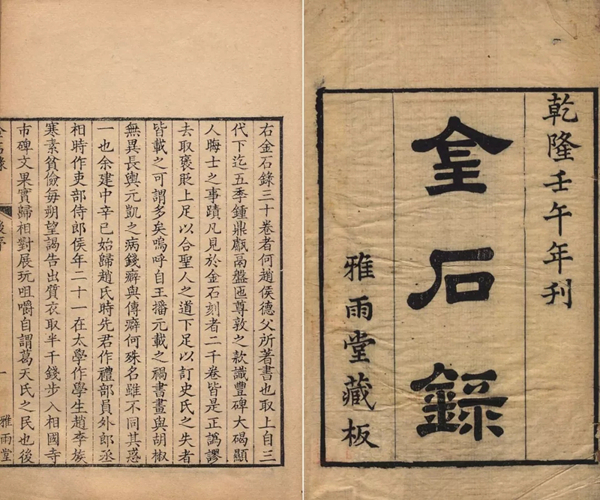

雅雨堂刊本《金石录》

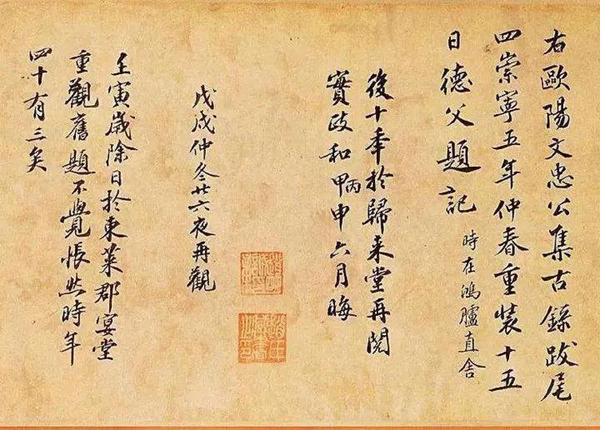

赵明诚题欧阳修《集古录》手迹

《金石录》跋尾中证经考史之什甚多,考史尤其是其重点。赵氏经史考证面相当广泛,不仅涉及经史本身,而且兼及经传史注,不仅涉及史实,而且兼及语词习惯用法和文字训诂等。有些跋尾虽然未能完全解决问题,只是对旧说提出怀疑,也同样体现了他的敏锐和审慎,值得关注。例如,唐章怀太子李贤曾引《石鼓文》来注释《后汉书·邓骘传》“时遭元二之灾,人士荒饥”中的“元二”二字,认为“元二”当作“元元”,“二”原本是重字符,后人不察,遂致误认。自唐以来,颇多学者信奉此说。赵明诚《金石录》卷十四《汉司隶杨厥开石门颂》却就此提出质疑:“今此碑有曰:‘中遭元二,西戎虐残,桥梁断绝。’若读为‘元元’,则不成文理,疑当时自有此语,《汉书》注未必然也。”其后,南宋洪适《隶释》卷四又在赵氏基础上进一步探讨,最后解决了“元二”一词的训诂问题。在具体研究中,赵明诚不仅据石刻以校证史传,也援引史传以考究石刻。前者之例甚多,不胜枚举。需要强调的是,对于这些经过校勘考证而得出的结论,今人校勘典籍、研究历史之时,并没有足够地重视和很好地利用。《金石录》中所收唐代石刻题跋独多,有不少值得重视的发现和可以采信的结论,研究唐史以及校考两《唐书》的学者尤其应当从中取资。例如,关于唐朝开国功臣李勣的卒年,《金石录》所著录的《李勣碑》云“年七十六”,而“新、旧《史》皆云‘勣年八十六’”(《金石录校证》卷二十四。按:清董诰等编《全唐文》卷一百五十三李小传谓其卒年八十六,殆即据《新唐书》本传,应是正),此自当以碑为准。今本《新唐书》本传确如赵氏所言,而《旧唐书》本传则作“年七十六”。可见,赵明诚所见《旧唐书》与今本不同,也有可能我们今天看到的已经是后人根据赵氏考证改正过的本子(《金石录校证》因旧传与碑合,遂以为“赵说不确”,鄙意不敢苟同)。无论如何,赵明诚的这条跋语可以作为校正两《唐书》的重要参考资料。

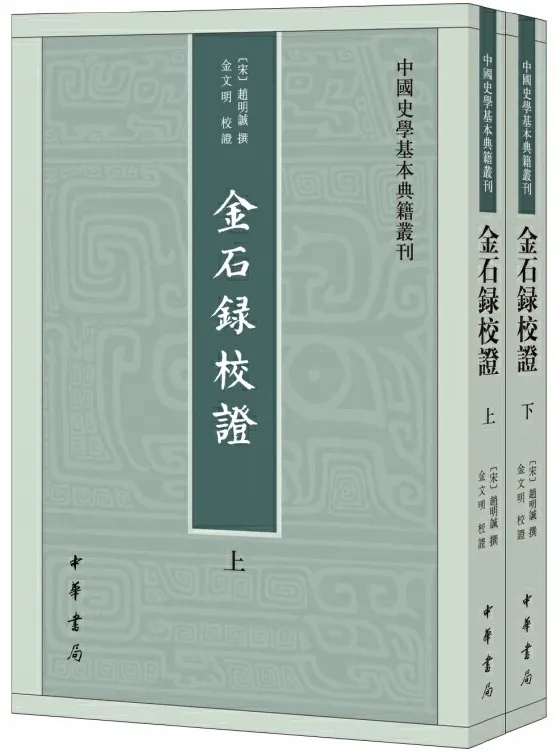

新版《金石录校证》

清代著名史学家钱大昕在《潜研堂金石文跋尾》中曾经感叹:“元明以后,士大夫读史能知其义例者,罕矣。”确实,读史必须先明白史书的义例。研究金石学,不仅需要了解金石刻的义例,还要理解史籍及其他传世文献的义例,否则难免无的放矢。上引赵明诚在《唐李靖碑》题跋,实际上提出了金石学研究中非常重要的一个条例:史籍自有史籍的义例,其他传世文献往往也有自身的义例,以石刻考史或进行其他文献研究,必须以尊重史籍文献之义例为前提。这是金石学者应当铭记在心的。不过,赵明诚在这一方面仍然不免千虑一失。他曾以《于志宁碑》校考两《唐书·于志宁传》,发现“其微时所历官,史多不书”(《金石录校证》卷二十四)。其中的根本原因就是碑、史撰述之义例不同。他在研究秦泰山刻石时,“以《史记》本纪考之,颇多异同”(《金石录校证》卷十三《秦泰山刻石》),并列举二本文字差异之处。殊不知司马迁撰写《史记》时,对前代文献中文字较为艰涩者,往往将其改写成较为平易的文句,其中就包括《尚书》和秦刻石中的某些文句,虽无明言,而自有义例在其中。当然,《金石录》中亦有一些地方因疏忽而致误,如卷二十四“《唐明征君碑》”条谓“征君者,梁明山宾也”即是一例。实际上,此碑中的明征君是指明山宾之父明僧绍,碑文中早已明言“南齐征君明僧绍”(关于明僧绍之事迹,参看拙撰《明僧绍与栖霞立寺史实考——重读〈摄山栖霞寺碑〉与〈明征君碑〉》),赵氏或仅凭记忆而失于翻检。上一篇: 钟嵘:诗品

下一篇: 4000万字的《二十四史》浓缩成最经典的24句,发人深省!

标签:

【相关文章】

版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。

Copyright ©cqwhw.cn Inc. All rights reserved. | 中国瓷器网(中国瓷器文化网) 版权所有